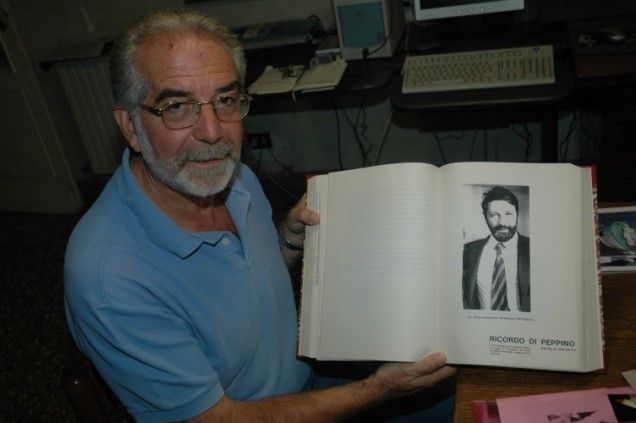

Giuseppe Pandiscia – Un amico

Nel luglio 1975, dopo il trasferimento per la “vicenda Marco Pannella”, ebbi modo di apprezzare ancor più la grandezza del collega, Giuseppe Pandiscia “Peppino per gli amici”, dirigente della Polizia Scientifica Lazio. La sua figura alta e imponente, resa austera da un severo paio di occhiali e dalla barba appena striata di bianco, celava un animo dolce e generoso, disponibile verso tutti. Preparato e coraggioso, dinamico e discreto, era tra i primi ad accorrere dove la malvagità dell’uomo aveva lasciato sangue e dolore. Eccolo al lavoro tra i cadaveri dilaniati nell’aereo fatto esplodere dai fedayn a Fiumicino, accanto al corpo impudicamente disteso di Pasolini, a quello rattrappito di Aldo Moro. La sua professionalità non era mai disgiunta da un senso di pietà cristiana. Lo avevo visto talvolta farsi il segno della croce muovendo le labbra in muta preghiera, prima di immergersi con zelo nei penosi rilievi professionali. Agiva sempre con sicurezza e sensibilità, impartendo pacatamente indicazioni precise ai suoi collaboratori dai quali era amato e rispettato profondamente.

Per noi poliziotti, ma anche per magistrati e giornalisti, era un punto di riferimento. La sua calma, decisione, professionalità sapevano trovare sempre una parola o un gesto capaci di sciogliere il nodo di panico che in quei tragici spettacoli attanagliava un po’ tutti. Sul suo volto ricamato da rughe precoci si potevano leggere la tenacia, il calore e la forza di gente e tempi lontani. Certo, quell’affondare in abissi di umana ferocia non poteva non aver lasciato segni in un animo più adatto alla musica e alla poesia. Chi lo conosceva poteva cogliere un’ombra di perenne malinconia nel suo sguardo tenero o nel sorriso appena velato di fatale rassegnazione. La stima e la simpatia che mi ispirò sin dai primi tempi si trasformarono in profonda amicizia. Incurante dell’atmosfera che mi circondava, anzi proprio per questo, con il suo passo dinoccolato veniva spesso a trovarmi negli uffici di polizia amministrativa. Si sedeva nella stanza accanto ai polverosi fascicoli e senza mai far apparire la sua presenza come gesto di solidarietà sapeva trovare sempre una battuta di incoraggiamento, un consiglio sincero. Era così con tutti, sempre pronto e disponibile, senza attendere mai un grazie. Sovente, al termine del lavoro, ci trovavamo nel semplice tepore di piccole trattorie dal vago sapore di casa. Allora più che mai la profondità del suo animo affiorava nei versi struggenti di poesie da lui composte in chissà quali notti di tormentosi pensieri. E le sue canzoni sussurrate con calda voce stonata accarezzavano sogni lontani” .

Lo avrei rivisto nel gennaio ’83 al Paul Brousse dove venne ricoverato con i segni della terribile leucemia che lo aveva aggredito. Lo ospitai per qualche giorno a casa mia. Poi sarebbe rimasto ricoverato per quasi un anno, affidato alle cure dei professori Mathé e Machover. Durante il suo calvario diede, come sempre, lezioni di coraggio e dignità. Lo straordinario sorriso che ne illuminava il viso scavato avrebbero conquistato tutti, i medici e infermieri. Nonostante il male lo devastasse aveva sempre una parola di incoraggiamento per gli altri. Quasi ogni sera, uscito dall’ufficio, andavo da lui. Accanto al suo letto dapprima, e attraverso il vetro della stanza asettica poi, lo ascoltavo parlare con voce velata di nostalgia e sogni lontani, speranze deluse, della famiglia che amava, dell’ufficio dove voleva tornare, senza mai una parola di rancore per l’Amministrazione che lo aveva dimenticato. E mi confidava la fede divenuta più forte in quei minuti che non passavano mai: «Ennio, non puoi sapere la dolcezza del raggio di sole che al mattino penetra nella stanza, o della foglia che cade lentamente disegnando la vita…». Sarebbe morto, a quarantaquattro anni.